30. September 2025 – Alles

FACHKONFERENZ: „ZUKUNFT GESTALTEN IM ÜBERGANG – PERSPEKTIVEN FÜR SYRIEN UND IRAK”

In der Landesvertretung Baden-Württemberg beim Bund diskutierten am 17. September 2025 etwa 100 Teil-nehmende aus Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, internationalen Organisationen und der Diaspora über Zukunftsperspektiven für Syrien und Irak. Im Zentrum der von HÁWAR.help gemeinsam mit dem Staats-ministerium Baden-Württemberg ausgerichteten Fachkonferenz standen Aufarbeitung und Transitional Justice, psychosoziale Resilienz und Versorgung sowie Bildung als Schlüssel zu Rückkehr und Teilhabe.

Die Konferenz machte deutlich: Überlebende, Frauen und Minderheiten müssen im Zentrum jeder politischen und gesellschaftlichen Neuordnung stehen. Erste Ergebnisse fließen in einen Forderungskatalog ein, den HÁWAR.help in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Begrüßung und Keynotes

Den Auftakt machte Stephan Ertner, Hausherr der Landesvertretung Baden-Württemberg und erklärte das Ziel der Konferenz: „Heute können wir Herausforderungen und Chancen einordnen, Perspektiven hören und uns austauschen.“

Per Videobotschaft wandte sich Reem Alabali-Radovan, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, an die Teilnehmenden: „Als Deutsches Entwicklungsministerium unterstützen wir dabei zum Beispiel durch Vernetzung, durch Förderung von Kleinunternehmen in Syrien oder durch Krankenhauspaten-schaften und genauso durch psychosoziale Unterstützung.“

Im inhaltlichen Impuls von Dr. Michael Blume, Beauftragter der baden-württembergischen Landesregierung gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben, stand die Widersprüchlichkeit internationaler Politik im Mittelpunkt: „Wenn Sie von meiner ganzen Rede nur einen Satz mitnehmen, nur einen: Du kannst keinen Feind besiegen, den du weiterhin fossil finanzierst. Das gilt für den Nahen und Mittleren Osten. Das gilt aber auch für Russland. (…) Ich will mich nicht damit abfinden, dass der Bundestag den Genozid an den Jesiden einstimmig anerkannt hat – und wir dann jesidische Kinder in den Irak abschieben. Und deshalb danke für diese Konferenz, dass ihr den Betroffenen das Wort gebt.“

Düzen Tekkal, Gründerin von HÁWAR.help, eröffnete mit einem Appell, die Stimmen der Betroffenen ins Zentrum zu rücken: „Es ist sehr wichtig, dass wir darüber reden und ehrlich darüber sprechen, was in Syrien und Irak passiert, um daraus die richtigen Handlungsstränge abzuleiten. Wir schulden es den Menschen, die betroffen sind, dass wir sie hören – dass sie noch mehr Sichtbarkeit bekommen.“ Ihre Einordnung verband Irak und Syrien: “Der Genozid an den Jesid:innen prägt die Arbeit von HÁWAR.help, während aktuelle Massaker an Minderheiten in Syrien zeigen, wie sich Muster von Gewalt und Entrechtung wiederholen.”

Panels und Fokusgruppen

Auf die Grußworte folgte der Kern der Konferenz: die Fachpanels. Sie machten deutlich, wie eng Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Syriens und des Irak miteinander verknüpft sind – und wie wichtig es ist, gemeinsam tragfähige Lösungen zu erarbeiten.

Panel 1: Erinnern, aufarbeiten, neu anfangen – Verantwortung für Syrien

Das erste Panel widmete sich der Frage, wie Syrien eine Aufarbeitung seiner Vergangenheit schaffen kann, die Überlebenden Gerechtigkeit bringt und Grundlagen für eine demokratische, plurale Zukunft legt. Moderatorin Shila Behjat diskutierte mit den Panelist:innen, wie Erinnerung, juristische Aufarbeitung und internationale Unterstützung ineinandergreifen können.

Maya Azzam, Aktivistin und Vertreterin der drusischen Diaspora, berichtete eindringlich: „Es hat mit den Massakern angefangen (…) gegen die Alawiten. Ich weiß, an dem Tag habe ich meine Eltern angerufen und ich habe ihnen gesagt: Das wird uns, den Drusen, genauso passieren. (…) Wir haben aus der Vergangenheit gelernt, was passiert, wenn Frauen und Kinder entführt werden vom ‘Islamischen Staat’, von den terroristischen Gruppen, jetzt von der HTS.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Düzen Tekkal, Gründerin von HÁWAR.help, machte deutlich: „Ich glaube, dass wir sehr vergesslich sind in Europa. Und unter anderem vergessen haben, wo der selbsternannte Interimspräsident herkommt, alias Al-Jolani. Er war in amerikanischer Gefangenschaft und hat dort Al-Bagdadi kennengelernt.“ Tekkal erinnerte daran, dass Abu Bakr al-Bagdadi in Mosul das Kalifat und den Völkermord an den Jesid:innen ausrief – ein Zusammenhang, der zeigt, wie eng aktuelle Gewalt in Syrien mit den Verbrechen des sogenannten “Islamischen Staates” verknüpft ist. Sie warnte: „Drusen wurden getötet und umgebracht, von Balkonen gestürzt, von Regierungskämpfern – weil sie Drusen waren. (…)“

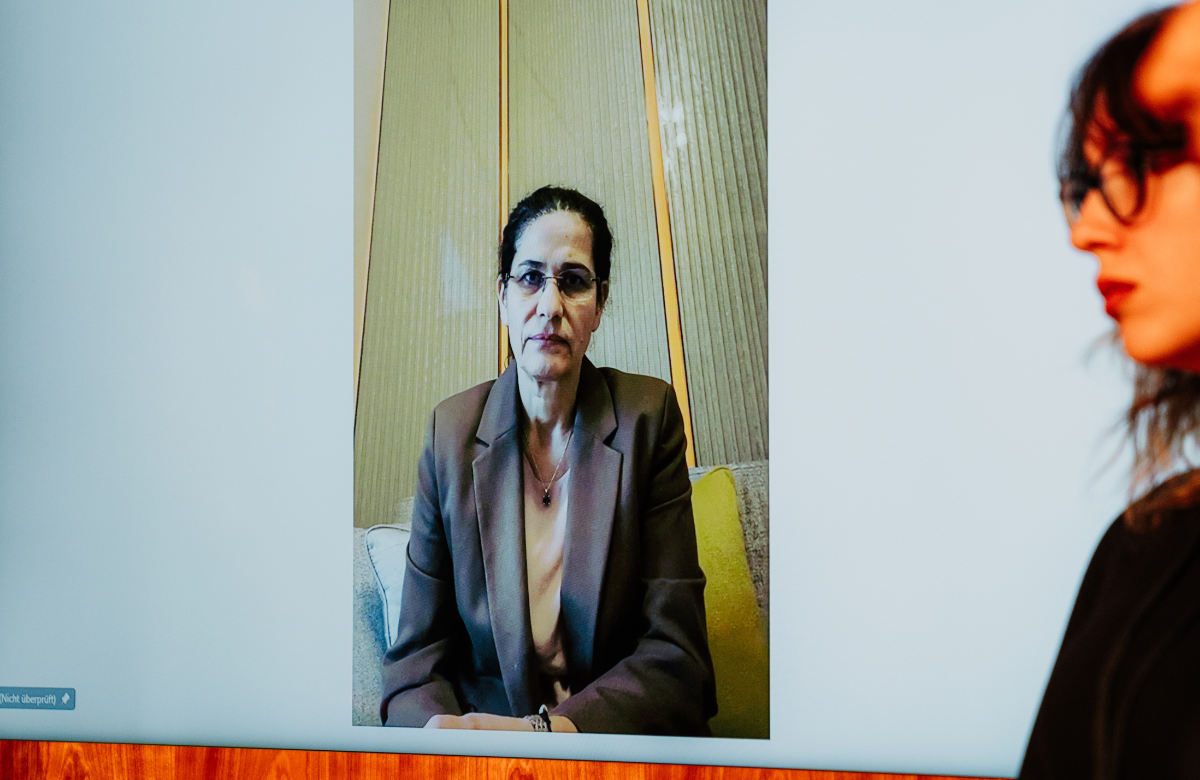

Elham Ahmad, kurdisch-syrische Politikerin und Executive President des Syrian Democratic Council, war digital zugeschaltet und unterstrich: „Nach dem Sturz hatten wir alle die Hoffnung, dass wir in Syrien in Frieden und Sicherheit leben. Aber die Menschen können nicht zurück in ihre Heimat kehren – das ist die aktuelle Situation. (…) Genau das, was Syrien braucht, ist der Dialog, ein Austausch zwischen den Bevölkerungsgruppen. (…) Es gab Gespräche mit der Übergangsregierung, aber diese Gespräche haben bis jetzt leider wenige Ergebnisse mit sich gebracht. Und die Absicht der Übergangsregierung ist die Kontrolle – alleinige Kontrolle über das ganze Land.“

Khaled Dawrisch, Repräsentant der Kurdischen Selbstverwaltung Nordostysriens in Deutschland, ergänzte: „Das, was wir jetzt brauchen, ist Stabilität in Syrien. Nur durch Stabilität kann der nächste Schritt entstehen. (…) Nur wenn der Dialog stattfindet, dann kann eine Phase entstehen – der Prozess zur Versöhnung. Wir haben diese Chance verdient, dass wir gemeinsam an einem Tisch sitzen und für unsere Zukunft entscheiden.“

Tobias Tunkel, Auswärtiges Amt, beantwortete in seiner Funktion Fragen zur Haltung der Bundesregierung und zu den Herausforderungen des politischen Übergangsprozesses.

Fazit: Aufarbeitung kann nur gelingen, wenn die Verbrechen an allen Bevölkerungsgruppen sichtbar benannt werden – und wenn Frauen und Minderheiten fest in die Gestaltung einer neuen syrischen Gesellschaft eingebunden sind. Internationale Verantwortung – auch die Deutschlands – wurde kritisch diskutiert, insbesondere mit Blick auf die Frage, ob die sogenannte Übergangsregierung durch internationale Politik bereits zu stark legitimiert wird.

Panel 2: Rückkehr und Resilienz – Trauma und Aufbruch über Grenzen hinweg

Im zweiten Panel stand die Rückkehr von Binnenvertriebenen und Geflüchteten im Fokus. Diskutiert wurde, wie psychosoziale Stabilität, Reintegration und internationale Kooperation nachhaltig Resilienz schaffen können – auf individueller und gesellschaftlicher Ebene.

Prof. Dr. Dr. Jan Ilhan Kizilhan, Psychologe, Autor und Leiter des Instituts für Transkulturelle Gesundheitsforschung an der DHBW, berichtete aus seiner aktuellen Forschung: „Wir haben jesidische Frauen, die in IS-Gefangenschaft waren, untersucht – hinsichtlich der Epigenetik, ob Traumata auch auf DNA-Ebene Spuren hinterlassen. Bei Frauen, die weniger als ein Jahr in Gefangenschaft waren, zeigte sich: Das Lebensalter ist um mehrere Jahre reduziert. Das ist nicht nur Theorie, wir können das nachweisen.“

Mit Blick auf Kinder und Jugendliche warnte Kizilhan: „Wir haben Untersuchungen mit Kindern gemacht, die IS-Kindersoldaten waren. Wir müssen uns um die Kinder und Jugendlichen kümmern, die sich stark radikalisiert haben, die diese islamistische Ideologie verinnerlicht haben.“

Sascha Graumann, Deputy Resident Representative beim UNDP, betonte die Bedeutung strukturierter Reintegration von IS-AnhängerInnen: „Wichtig ist, dass diese Prozesse nicht ad hoc ablaufen, sondern vorhersehbar und ausgehandelt werden. Wir unterstützen die lokalen Behörden in einem dreistufigen Prozess: Die aufnehmende Gemeinde vorbereiten, im zweiten Schritt Akzeptanz schaffen bei der Wiedereingliederung, und als Drittes den Prozess begleiten.“ Graumann machte deutlich: „Die lokalen Menschen müssen die Prozesse selber gestalten und durchführen. Wir können beraten und unterstützen.“

Das Panel verdeutlichte: Rückkehrprozesse können nur dann gelingen, wenn sie Vertrauen schaffen, auf Gerechtigkeit basieren und eng mit den Gemeinden vor Ort abgestimmt werden. Jan Ilhan Kizilhan hob hervor: Versöhnung sei möglich – aber nur, wenn es umfassende Kampagnen gebe, die sowohl Opfer als auch Täter einbeziehen und die staatlichen Strukturen wie die Zivilgesellschaft in den Prozess einbinden. Ohne diese Ehrlichkeit und ohne langfristige Begleitung drohten neue Radikalisierungen, die künftige Generationen gefährden.

Fokusgruppe 1: Aufarbeitung und Gerechtigkeit – Wege der Transitional Justice

Mit Jelnar Ahmad (Syrian Archive), Anwar Al-Bunni (Rechtsanwalt) und Dr. Bojan Gavrilovic (Jiyan Foundation), Moderation Shila Behjat. Ergebnis: Transitional Justice muss mehrstufig und inklusiv sein – juristische Verfahren, Erinnerungsarbeit, Aufklärung und Dialog gehören zusammen. Die Stimmen von Betroffenen, Überlebenden und Minderheiten stehen im Zentrum. Zivilgesellschaftlicher Druck ist entscheidend, um Politik zu verbindlichen Schritten zu bewegen. Klare Verantwortungszuweisungen vermeiden Schein- oder Rachejustiz und eröffnen Wege zur Versöhnung – inspiriert von internationalen Beispielen, angepasst an die Realitäten Syriens und des Irak.

Fokusgruppe 2: Heilung und Versorgung – lokale Strukturen stärken

Mit Beate Warczinski (GIZ) und Fadi Krdarabo (SENED). Kern-Erkenntnisse: Psychosoziale Unterstützung wirkt am besten, wenn sie mit sozialer Teilhabe und beruflicher Förderung verbunden ist. Große Herausforderung ist die Überlastung von MHPSS-Fachkräften; fehlende Supervision gefährdet Qualität und Wirksamkeit. Priorität haben unabhängige Supervisionssysteme und lokal verankerte, inklusive Ansätze, die Resilienz und gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.

Fokusgruppe 3: Bildung als Schlüssel zur Rückkehr und Teilhabe

Mit Raze Baziani (Moderation), Shaza Alrihawi (GIRWL) und Caspar Nostitz (HÁWAR.help). Diskutiert wurden strukturelle Hürden im syrischen Bildungssystem – u. a. das Fehlen eines Curriculums, das sprachliche und kulturelle Vielfalt abbildet, sowie enge staatliche Vorgaben bei Projektumsetzung. Best-Practice-Beispiele von HÁWAR.help, die von der SEZ gefördert werden, zeigen, dass praxisnahe, community-basierte Bildungsansätze trotz schwieriger Rahmenbedingungen Resilienz und Teilhabe stärken. Zivilgesellschaftliche Organisationen nahe an den Communities benötigen verlässliche, mehrjährige Förderung.

Panel 3: Unter Druck – Minderheiten in Syrien und Irak

Das dritte Panel beleuchtete die Situation ethnischer und religiöser Minderheiten, die weiterhin unter Diskriminierung, Gewalt und politischer Entrechtung leiden. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie ihre Rechte langfristig geschützt, ihre Sicherheit gewährleistet und ihre kulturelle Identität bewahrt werden können – auch hier in Deutschland.

Duleem Ameen Haji, Medizinstudent, Jeside und Moderator des Panels, eröffnete mit einem klaren Hinweis: „Das Leben von Minderheiten ist keine Selbstverständlichkeit – vor allem in den nichtdemokratischen, autokratischen Staaten. Sei es als Angehöriger einer Minderheit wie Jesiden, Drusen, Aleviten oder Christen.“ Er machte zudem deutlich, dass Gewalt gegen Minderheiten nicht an nationalen Grenzen haltmacht, sondern auch Geflüchtete in Europa betrifft – etwa durch Übergriffe in Unterkünften oder auf Demonstrationen.

Tareq Alaows, flüchtlingspolitischer Sprecher von Pro Asyl, sprach über den Umgang mit den Ereignissen in Syrien: „Wir haben uns tatsächlich heute nicht viel mit Minderheiten beschäftigt, sondern viel mit Demokratieaufbau. Denn eine Demokratie lässt sich daran bemessen, wie sie mit Minderheiten und Minderheitenrechten umgeht.“ Scharf kritisierte er, dass die Massaker an Alawiten und Drusen von der internationalen Gemeinschaft kaum thematisiert oder sogar infrage gestellt wurden. Sein Appell war deutlich: „Deutschland muss für Stabilität sorgen, indem man Menschen schützt – Punkt.“

Max Lucks, Mitglied des Deutschen Bundestages und Sprecher für Menschenrechte und humanitäre Hilfe (Bündnis 90/Die Grünen), kritisierte den Umgang der Bundesregierung mit der Übergangsregierung in Syrien: „Es geht im Kern darum, dass man vielleicht zu sehr einem gewissen Irrglauben aufgesessen ist: Zu denken, mit dem Einfluss auf Regierungen etwas erreichen zu können und nicht mit dem Einfluss auf und Unterstützung von Zivilgesellschaft, von Menschen vor Ort, bei gleichzeitigem Druck auf Regierung.“

Nahren Youssef, Sozialwissenschaftlerin und assyrische Christin aus Syrien, schilderte die Perspektive der christlichen Gemeinschaft: „Nach dem Sturz des Assad-Regimes durften wir als Syrerinnen kurz aufatmen und uns freuen, dass dieses brutale Regime endlich weg ist. Gleichzeitig habe ich das mit großer Sorge betrachtet. (…) Wir alle, die sich hier Minderheiten nennen, müssen wissen, wie gefährlich dieses Regime ist und welche Muster sich gerade in Syrien wiederholen.“ Sie betonte zudem die Bedeutung solcher Konferenzen als Räume, in denen unterschiedliche Stimmen sichtbar werden und wo Übersetzungsarbeit geleistet wird – insbesondere von der Diaspora.

Die Diskussion machte deutlich: Minderheiten in Syrien und Irak stehen weiterhin unter massivem Druck. Schutz, Aufarbeitung und internationale Entwicklungszusammenarbeit sind entscheidend, damit sie eine Zukunft in Sicherheit und mit gleichen Rechten haben.

Wir danken allen Teilnehmenden, Speaker:innen, Moderator:innen sowie allen Personen hinter den Kulissen, die diese Fachkonferenz möglich gemacht haben. Die Fachkonferenz hat gezeigt: Ohne Aufarbeitung keine Gerechtigkeit, ohne Resilienz keine Stabilität, ohne Bildung keine Zukunft. Gleichzeitig wurde deutlich, dass politische Verantwortung nicht an Grenzen haltmacht – sie betrifft Syrien und Irak ebenso wie Europa.

Düzen Tekkal erinnerte daran, dass HÁWAR.help von und mit den Betroffenen lebt: Die Überlebenden, Frauen, Minderheiten und die Diaspora sind „Sprecher:innen ihrer eigenen Sache“ – ihre Sichtbarkeit, Hörbarkeit und Wirkungskraft dürfen nicht wieder übergangen werden. Räume wie diese Konferenz sind dabei kein Selbstzweck, sondern müssen zur Selbstverständlichkeit werden: Orte, an denen echte Dialogbereitschaft sichtbar wird und Spaltung keine Bühne bekommt.

Aus den Debatten folgt ein klarer Auftrag: Europa – insbesondere Deutschland – muss den Übergang aktiv mitgestalten: Durch konsequente Menschenrechtspolitik, die pluralistische Kräfte diplomatisch einbindet; durch verlässliche, mehrjährige Förderung lokaler Strukturen (Bildung, MHPSS, Rechtsstaatlichkeit); durch klare Bedingungen an internationale Zusammenarbeit; sowie durch Politik, die Schutz von Frauen- und Minderheitenrechten in den Fokus rückt.

Düzen Tekkal griff die kritische Wortmeldung einer Teilnehmerin, der kurdisch-stämmigen Aktivistin Schilan Kurdpoor auf, und machte die inländische Verantwortung deutlich: Wenn Minderheiten statistisch „unsichtbar“ gemacht werden, entstehen politische Fehlentscheidungen – etwa, wenn Jesid:innen administrativ als „Iraker“ geführt werden und damit auch ihr Gefährdetsein nicht mitbedacht und sie abgeschoben werden. Wer so verfährt, schwächt Vertrauen, Sicherheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Die von HÁWAR.help seit Jahren formulierten Forderungen erhalten durch die Konferenzergebnisse neue Dringlichkeit: juristische Aufarbeitung der Verbrechen aller Täterparteien, Schutz und Gleichstellung von Frauen und Minderheiten, Rückkehr- und Teilhabeperspektiven für Binnenvertriebene und Geflüchtete – getragen von der Zivilgesellschaft vor Ort, unterstützt von internationalen Partnern.

Die Konferenz war ein Auftakt. Der politische Auftrag, den sie hinterlässt, reicht weit über diesen Tag hinaus – und wir werden weiterhin diejenigen Stimmen unterstützen, die gehört werden müssen.

Im Dezember veröffentlichte HÁWAR.help ein Ergebnis- und Positionspapier, dass die zentralen Empfehlungen zusammenfasst: Die konsequente Einbindung lokaler Akteur:innen und Überlebenden, den Schutz und die Stärkung von Frauen- und Minderheitenrechten sowie den Aufbau nachhaltiger Strukturen für Aufarbeitung und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der Handlungsaufruf richtet sich an Politik und internationale Akteur:innen, Verantwortung gemeinsam mit den Menschen vor Ort zu übernehmen und den Übergang Syriens zu einer gerechten und pluralistischen Gesellschaft aktiv zu unterstützen.

Die Fachkonferenz wurde ausgerichtet in Zusammenarbeit mit dem Staatsministerium Baden-Württemberg mit Förderung der Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg.